動脈粥狀硬化:從病理機轉到治療策略的全面解析

動脈粥狀硬化是什麼?4大發展階段要留意,別讓「沉默殺手」傷了你!

當你聽到「動脈粥狀硬化」,是不是覺得這是老年人才需要擔心的問題?其實不然,這個被稱為「沉默殺手」的心血管疾病,早在年輕時就可能悄悄發展,等到真的出現症狀,往往已經影響到血管健康。接下來,本文將會帶你了解動脈粥狀硬化的4大發展階段、可能的徵兆與預防方法,幫助你提早察覺、有效治療,別讓健康在無聲無息中被偷走!

「動脈硬化」這個名詞,其實是個總稱,專指動脈血管變得不再柔軟、有彈性,甚至出現變厚、變窄的狀況。根據硬化發生的位置與型態不同,醫學上可再細分為3大類,每種都可能導致不同的健康風險:

1. 動脈粥狀硬化

這是最常見、也是與「心肌梗塞」、「腦中風」等重大心血管事件最密切相關的類型。它主要發生在大血管,如冠狀動脈、頸動脈與下肢動脈等。當血管內皮受損、血脂堆積、發炎反應升高,就會在血管壁形成「斑塊」,這些斑塊會漸漸擠壓血流空間,甚至在破裂後引發血栓,造成血管急性阻塞。

2. 中層鈣化硬化

這種硬化會在血管中層出現鈣化現象,雖然不像粥狀斑塊會直接堵塞血管,但卻會讓血管變得「如水管般僵硬」,導致血壓不穩與循環壓力上升,它常出現在糖尿病患者或腎功能不佳者身上。

3. 小動脈硬化

主要影響微血管與細小動脈,特別是腦部與腎臟。長期血壓控制不良、糖尿病都可能加速這種硬化,可能導致腦部微出血、微梗塞,甚至腎功能逐漸惡化。

想知道「動脈粥狀硬化是怎麼一步步形成的」嗎?其實動脈粥狀硬化不是突然出現,而是經由長時間慢慢累積與演變的結果。從最初的血管內皮損傷開始,經過脂質堆積、發炎反應到最後斑塊破裂與血栓形成,這段「血管變窄」的歷程可分為以下4大階段:

1. 內皮功能失衡,動脈粥狀硬化的起點

健康的血管內皮就像是一層「智慧型防護膜」,能控制血流、抗發炎,維持血管彈性。然而,當我們長期暴露在高血壓、高血脂、高血糖、抽菸、氧化壓力等不良因子時,這層保護膜就會受損。

損傷後的內皮變得「鬆動」,開始出現小裂縫,讓血液中的脂質、白血球、發炎因子有機可乘。內皮細胞也會釋放出黏附分子(如:VCAM-1、ICAM-1),就像掛出「請進」的門牌,吸引更多脂蛋白與免疫細胞靠近,開啟動脈硬化的第一步。

2. 脂質滲入與氧化,LDL的危險變身

這時,低密度脂蛋白(LDL)會鑽進血管壁內部,被當地的氧化因子攻擊,變成具有高致炎性的「氧化型LDL」(oxLDL)。這些oxLDL會引發更強烈的免疫反應,同時刺激平滑肌細胞遷移與增生,使得血管壁變得更厚、更僵硬,為接下來的斑塊形成打下基礎。

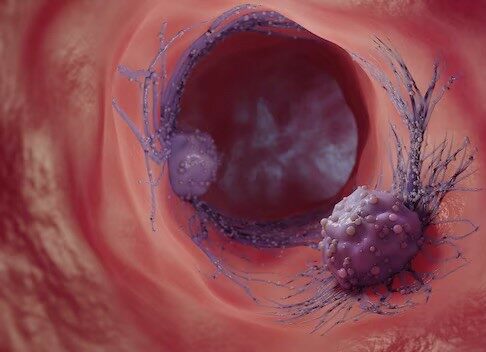

3. 泡沫細胞堆積,脂肪斑塊開始出現

免疫細胞中的巨噬細胞會被吸引到血管壁,試圖吞噬這些氧化後的LDL。然而,當它們吞得太多脂質,就會變成「泡沫細胞」,內部充滿脂肪的小細胞團塊。這些泡沫細胞聚集在一起,逐漸形成黃色脂質斑塊,也就是所謂的「粥狀斑塊」雛形。隨著時間推進,斑塊會越長越大、越壯,導致血流變慢甚至受阻。

4. 斑塊破裂與血栓生成,最危險的一刻

當斑塊長到一定程度後,覆蓋在表面的「纖維帽」若變得過薄或出現破裂,裡面的膽固醇與脂質核心就會突然暴露在血液中。血液中的血小板與凝血因子會立刻反應,啟動急速的凝血機制,形成血栓。

這些血栓可能會引起:

- 局部堵塞血管:引發心肌梗塞、腦中風等致命事件

- 隨血流移動到小血管:造成周邊組織缺氧與壞死

因此,斑塊破裂被視為「急性心血管事件」的最後導火線,務必提高警覺!且這4個階段並非各自獨立,而是層層堆疊、交錯發展的過程。基本上,只要有及早介入、積極調整生活習慣,這條路線圖是可以「被中斷」的。

心血管系統的核心任務就是「穩定供血」,一旦血管出現問題,血流就會受到干擾。動脈粥狀硬化會讓血管壁逐漸失去彈性、血管內徑變窄,甚至在斑塊破裂時引發急性阻塞,造成嚴重甚至致命的後果。這些變化與多種心血管疾病息息相關,以下是常見的臨床影響:

3. 侵入性治療,血管打通、支架置入

若藥物效果不理想,或已出現明顯血管狹窄、症狀惡化,就會考慮介入性處置:

- 經皮冠狀動脈介入治療(PCI):利用導管將氣球與支架送入狹窄處,打通阻塞的血管。

- 塗藥支架(DES):在支架上塗抑制細胞增生的藥物,可降低術後再狹窄風險,是目前常用的選擇。

4. 外科手術,重症或多處病變的處置選項

當動脈粥狀硬化已影響到多條血管,或有高風險合併症,醫師可能會建議:

- 冠狀動脈繞道手術(CABG):用自體血管繞過阻塞段,恢復心臟供血。

- 頸動脈內膜剝除術(CEA):直接清除頸動脈斑塊,預防中風發生。

5. EECP 治療,無需開刀的輔助選擇

增強型體外反搏治療(EECP)是一種非侵入式、無需開刀的輔助療法,特別適合藥物效果不佳但又不適合手術的患者,其治療原理與流程:

- 患者仰躺於治療床上,雙腿綁上三段式氣囊

- 舒張期氣囊充氣 → 將血液推回心臟,增加心肌灌流

- 收縮期氣囊放氣 → 降低血管阻力,幫助血流循環更順暢

- 標準療程:每次1小時,每週5次,為期7週(共35次)

臨床效果亮點

- 頸動脈血流提升約 +28.7%,舒張壓力提升約 +22.7%

- 血管壁應力提升約 +25.1%,有助刺激側枝血管生成

- 6分鐘步行測試:距離平均提升約 38 公尺

- 呼吸困難改善:患者比例由 84.9% 降至 35.9%(p <0.001)

EECP不開刀、風險低,在提升心臟灌流、緩解心絞痛、穩定心血管功能上已有不少臨床佐證。

它不是單一血管的問題,而是一個象徵整體血管健康出現警訊的徵兆。治療除了靠藥物與手術,更重要的是從日常生活去修復血管的「體質」。無論你目前處於哪個階段,只要從現在起調整生活、配合治療,就有機會延緩動脈粥狀硬化的進展,守住心血管健康!

Q1. 動脈粥狀硬化是不是只會發生在老年人?

其實不然,雖然多數的心血管事件確實在中老年時期發生,但動脈粥狀硬化的形成可能從青少年時期就已悄悄展開。如果平時不控制飲食、血脂、血壓,甚至長期抽菸、熬夜、不運動,血管內的斑塊就可能慢慢堆積,提早在年輕時引發症狀。

Q2. 只有膽固醇太高才會導致動脈粥狀硬化嗎?

膽固醇固然是重要的危險因子,但它不是唯一元凶。高血壓、糖尿病、慢性發炎、抽菸、肥胖等因素同樣會傷害血管,增加心血管疾病風險。尤其現代人生活壓力大、飲食油膩,常常不是只存在一種問題,而是多個風險因子同時出現。

Q3. 動脈粥狀硬化是不是男生才會得?

雖然早期統計顯示男性心臟病的發生率較高,但這主要與更年期前女性受到雌激素保護有關。一旦女性進入更年期,雌激素保護作用減弱,罹患心血管疾病的風險也會明顯上升。此外,女性心臟病發作時的症狀常不如男性典型,可能只是覺得累、喘不過氣、胃悶、睡不好,容易被忽略或誤判為其他問題。

Q4. 有吃藥就不需要控制飲食了嗎?

不少患者以為吃了降血脂或降壓藥,就可以照常大魚大肉,但這是一個很危險的誤解。藥物雖然可以幫助控制數值,但並無法完全抵銷不良飲食與生活習慣對血管的傷害。事實上,如果飲食、體重或壓力管理持續失控,即使規律吃藥,疾病仍可能惡化。

Q5. 做完支架或繞道手術是不是就痊癒了?

支架或繞道手術的確能迅速打通阻塞的血管,改善血流、緩解症狀,但這並不代表病就「治好了」。動脈粥狀硬化是一種全身性的慢性疾病,手術只是針對局部狹窄進行處理,並不能改變其他尚未發病血管的硬化進程。如果術後不持續服藥、放鬆警覺或回到原本的生活模式,很可能不到幾年就會再次發生狹窄或其他部位也出問題。

動脈粥狀硬化從無症狀到急性發作,往往就在不經意之間。但這並不代表我們只能被動等待疾病惡化,從日常生活的調整、危險因子的控管,到結合藥物、介入治療與EECP等多元方案,現代醫療已提供許多有效的防線。

若你對動脈粥狀硬化的風險評估、檢查或治療方式還有疑問,歡迎直接預約心臟專科門診,讓專業團隊為你把關每條血管的健康!

全文參考資料來源:

- Herrington W, Lacey B, Sherliker P, Armitage J, Lewington S. Epidemiology of Atherosclerosis and the Potential to Reduce the Global Burden of Atherothrombotic Disease. Circ Res. 2016;118(4):535-546. doi:10.1161/CIRCRESAHA.115.307611

- StatPearls. Atherosclerosis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507799/

- Mayo Clinic Staff. Atherosclerosis – Symptoms and Causes. Mayo Clinic. 2024. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/atherosclerosis/symptoms-causes/syc-20350569

- National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI). What is Atherosclerosis? NHLBI. 2023. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health/atherosclerosis

- Ren ZF, Wu ZA, Wang XJ, Zhang JQ, Xu Y, Sun L, et al. Enhanced External Counterpulsation Improves Hemodynamics in Hypercholesterolemic Pigs by Increasing Carotid Artery Flow and Shear Stress: A Numerical and Experimental Study. Bioengineering (Basel). 2025;12(2):187. doi:10.3390/bioengineering12020187

- Liu Z, Zhao Z, Guo X, et al. Hemodynamic Effects of Enhanced External Counterpulsation on Carotid Bifurcation in Patients with Ischemic Cerebrovascular Disease. Front Physiol. 2021;12:664565. doi:10.3389/fphys.2021.664565

- Zhang H, Li Y, Chen W, et al. In Vivo Evaluation of Hemodynamic Changes in the Femoral Artery During Enhanced External Counterpulsation. J Biomech. 2023;153:111522. doi:10.1016/j.jbiomech.2023.111522

- Fuster V, Kovacic JC. Atherothrombosis: Disease Burden, Clinical Presentation, and Challenges for Prevention. Am J Med. 2010;123(12):S3-S14. doi:10.1016/j.amjmed.2010.09.006

- Libby P, Buring JE, Badimon L, Hansson GK, Deanfield J, Bittencourt MS, Tokgözoğlu L, Lewis EF. Atherosclerosis. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):56. doi:10.1038/s41572-019-0106-z

- Stone NJ, Robinson JG, Lichtenstein AH, et al. 2018 ACC/AHA Guideline on the Management of Blood Cholesterol. J Am Coll Cardiol. 2019;73(24):e285-e350. doi:10.1016/j.jacc.2018.11.003

- Zhang Y, Wang H, Liu J, et al. (2021). Effect of enhanced external counterpulsation on exercise capacity: A six-minute walk test evaluation. Journal of Rehabilitation Research & Development, 58(4), 351-358. PMC7811918

- Patel S, Kothari S, Shah R, et al. (2024). Impact of enhanced external counterpulsation on dyspnea in chronic angina: A randomized study. American Journal of Cardiology. AJC Online link

推薦文章

-

心臟衰竭患者的憂鬱症~可以用EECP體外反搏來治療看看

研究顯示:四分之一的心臟衰竭患者併發憂鬱症的情況,比癌症的患者還容易情緒低落,放棄治療長時間呼吸喘、行動不便、哪裡也不想去,心臟衰竭不像癌症有明確的病灶和治療指標,心臟衰竭的患者就是「喘」一個字,常常說出口的是三個字:「沒辦法」 往往被親朋好友誤認為是不合群,不願意配合家族的活動。時間久了,照 -

所以我的心臟沒問題囉 | 宇平診所

「所以我的心臟沒問題囉?」 「那為什麼我的心臟會痛?」 「………」 這是劉醫師診間最近很流行的一段對話,特別和大家分享一下。 心臟不舒服的患者來診所就醫,在完成了初步的檢查之後,如果沒什麼大問題的話,通常醫生會說: 「看起來還好。」 這個時候,大家常常會問我: 「所以我的心臟沒問題囉?」 「那為什 -

發炎對心臟很要緊

發炎指數上升 可以預測心臟衰竭經過長期的研究,醫學家發現血管狹窄和粥狀硬化的產生是因為抽煙、高血脂、高血糖刺激血管內壁,吸引白血球進入血管壁內,引發一連串的連鎖效應,造成組織間質堆積,使血管壁增厚阻塞。 這樣的機制,其實和平常人體的受傷反應非常類似,那麼我們日常生活中的發炎也會造成心臟變化嗎?是 -

心臟病治療的年齡限制 | 宇平診所

心臟病治療的年齡限制 在我還是醫學生的時候, 80歲似乎是醫療的極限,很多醫師碰到80歲以上的病人就會勸家屬讓他安享天年就好了,不要再做積極的治療。 曾幾何時,我們進入高齡化社會, 80歲以上的老人家已經是門診的常態,九十歲以上的長者也比比皆是。 然而我們的治療有沒有跟上病患的老化呢? 很遺憾的,

門診時間

一

二

三

四

五

六

早 8:00-12:00

劉中平李幸容

劉中平

劉中平李幸容

劉中平李幸容

劉中平

劉中平

午 15:00-18:00

劉中平

劉中平李幸容

劉中平

劉中平

劉中平李幸容

休

晚 18:00-20:00

劉中平

劉中平李幸容

劉中平

劉中平

劉中平李幸容

休