消除內臟脂肪方法有哪些?3大面向全面調整,飲食壞習慣要避開!

你總是覺得肚子瘦不下來,明明體重沒變,卻越來越像「中廣身材」嗎?那可能是內臟脂肪在作怪!想要消除內臟脂肪,光靠節食可不夠,必須從飲食、運動、生活習慣3大面向全面調整,才能真正甩掉這些隱藏在肚子裡的隱形殺手。想知道該避開哪些容易讓脂肪堆積的飲食壞習慣,讓你養出易瘦體質、遠離腹胖危機?就讓我們透過本文一起深入瞭解吧!

想消除內臟脂肪,先搞懂它從哪裡來!

內臟脂肪指的是堆積在腹腔內、包覆在器官外層的脂肪,主要作用是保護臟器在活動時不受到震動或碰撞損傷。雖然過去被認為只是身體的「緩衝墊」或「能量倉庫」,但現在醫學研究發現,適量的內臟脂肪其實還具有調節內分泌、維持免疫平衡的功能。也就是說,有一點脂肪是好的,但太多就是問題的開始!

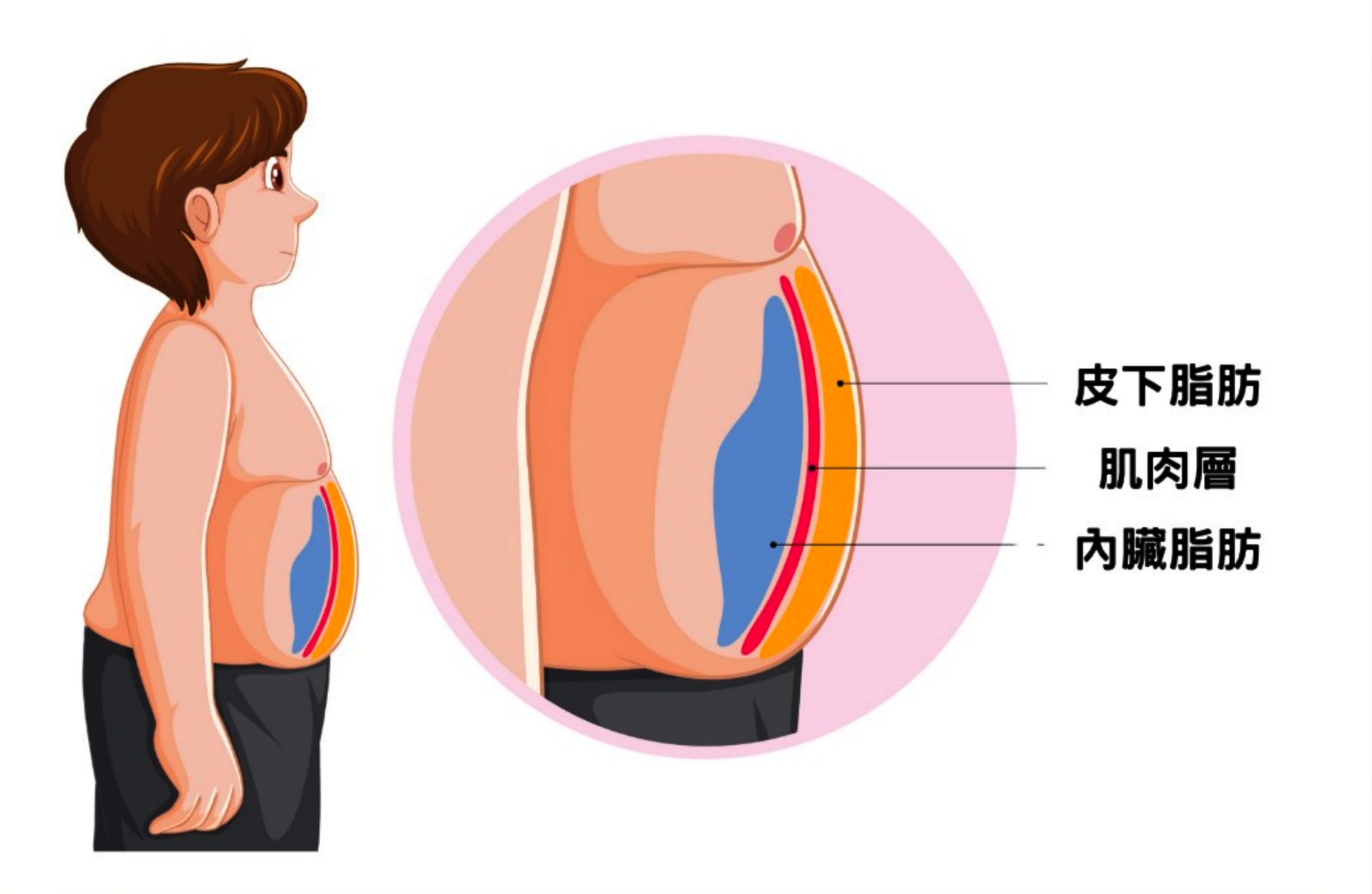

內臟脂肪 vs. 皮下脂肪,有什麼不同?

我們常說的「肥油」,其實多半指的是皮下脂肪,也就是皮膚下方的脂肪層,能幫助身體保暖、緩衝外力。用手捏肚皮時捏得出來的就是皮下脂肪;而內臟脂肪則深藏在腹肌以下,外表看不到也摸不到,卻可能是造成小腹凸起、代謝異常的元兇。

為什麼會囤積內臟脂肪?

人體的脂肪組織主要是儲存多餘的熱量。當你吃得比動得多,尤其是攝取太多高油、高糖、精緻食物時,熱量過剩就會以脂肪形式囤積下來,特別是更容易囤在腹腔內、形成內臟脂肪。

為什麼內臟脂肪會堆積不好消除?3大原因一次搞懂!

吃得太油太甜,熱量過剩就會囤脂肪

當你長期攝取高熱量食物,像是炸物、甜食、精緻澱粉等,熱量就會超出身體所需,多餘的熱量會被轉換成脂肪儲存在體內。這些脂肪不只會讓你變胖,還特別容易集中堆在腹腔深處,形成內臟脂肪。尤其久坐不動、不愛運動,更會讓脂肪越積越多!

壓力大,荷爾蒙讓脂肪默默囤起來

壓力也是一大元兇!當你感到緊張或焦慮時,身體會釋放「皮質醇」這種壓力荷爾蒙。其作用之一,就是讓身體開始儲備能量(也就是脂肪),以應對可能發生的危機。久而久之,這些脂肪就越囤越多,特別是集中在內臟周圍。

內臟脂肪藏得深,不容易察覺卻危害大

內臟脂肪不像皮下脂肪那樣能用手捏出來,它會躲在腹肌深處、包住內臟器官,很難被發現。一旦過量,就可能導致三高、脂肪肝、代謝症候群等問題產生。故許多人肚子凸一圈,看起來不算太胖,實際上卻是內臟脂肪超標!

內臟脂肪標準值多少?該如何測量?

內臟脂肪不像體重一樣能直接從體重計上看出來,但其實透過腰圍和腰臀比(WHR)就能初步推估,判斷是否屬於內臟脂肪過高的風險族群。其正確測量方法如下:

量腰圍,就能知道脂肪超標沒

最簡單的方式就是量腰圍,因為腰圍大小和腹部脂肪堆積有密切關係。根據以下常見標準而言,若超過就表示內臟脂肪可能過多,建議開始調整生活習慣:

- 男性腰圍超過90公分(約36吋)

- 女性腰圍超過80公分(約32吋)

看腰臀比,更精確排除體型誤差

想要更精準,可以腰臀比(Waist-Hip Ratio, WHR)來衡量。做法很簡單,只要把「腰部最瘦處的圍度」除以「臀部最寬處的圍度」即可。這個方法可以排除骨架大小的差異,比單看腰圍更準確,其健康標準如下:

- 男性 WHR < 0.9

- 女性 WHR < 0.85

醫療影像測內臟脂肪最準

若要進一步精確評估,可以透過 CT(電腦斷層)或 MRI(磁振造影) 掃描腹部,再透過影像計算脂肪含量。不過這類方式成本高、流程繁瑣,一般多用於研究或醫療檢查,不適合日常追蹤使用。

內臟脂肪過高不消除,會有哪些風險?

別以為內臟脂肪只是讓肚子變大,它其實跟我們的代謝、血管健康、慢性疾病風險密切相關。如果內臟脂肪過高卻遲遲不處理,可能會引發以下健康危機:

- 影響血糖與血脂,增加慢性病風險:內臟脂肪一旦堆積過多,容易導致血糖與血脂異常,進而演變為三高與代謝症候群的出現。

- 引發發炎反應,破壞血管健康:過多脂肪會釋放發炎因子,造成血管內膜發炎、硬化或病變,進而提高心臟病與中風的風險。

- 干擾胰島素功能,導致胰島素阻抗:內臟脂肪會影響胰島素的正常作用,造成胰島素阻抗(Insulin Resistance),是糖尿病前期的重要警訊。

- 腰圍和腰臀比更能預測風險:有些人看起來不胖、體重正常,甚至 BMI 正常,但肚子卻明顯凸出,這其實就是「內臟脂肪型肥胖」。研究指出,腰圍與腰臀比比體重更能準確預測未來的疾病風險,因為體重無法反應體脂比例,也無法判斷是肌肉還是脂肪偏多。

例如:一位體重70公斤的健身教練,身上多是肌肉;而另一位一樣體重、肚子突出、四肢瘦弱的人,其實內臟脂肪可能超標,健康風險也更高。

如果身高一樣的話,兩位會有一樣的BMI,但體脂肪的分佈完全不同。

內臟脂肪太低也不好嗎?

雖然大多數人煩惱的是「脂肪太多」,但內臟脂肪過低也非好事。適量的內臟脂肪能保護器官、協助免疫與內分泌調節。若長期節食或運動過量導致脂肪過低,反而可能出現免疫力下降、內分泌失調、女性月經不規則等問題。

消除內臟脂肪方法有哪些?從3大面向下手!

內臟脂肪不是節食幾天就能解決的事,要真正健康、有效地減少脂肪堆積,必須從飲食調整、運動習慣與生活壓力管理3方面一起努力,才能打造不易復胖的易瘦體質!

1.飲食控制|避開陷阱、吃對食物

想要消除內臟脂肪,第一步就是戒掉高油、高糖、太精緻的加工食品。像是蛋糕、餅乾、冰淇淋、炸物、白麵包,這些食物會讓腸胃快速吸收熱量,身體又來不及消耗,就直接囤成脂肪,堆在腹部。 建議可多吃蔬菜、豆類、堅果、瘦肉,這些食物富含纖維、蛋白質與好油脂,不但能提升飽足感,也能幫助提升代謝效率。建議每餐吃到7分飽,慢慢縮小胃容量;且含糖飲料和酒精飲品也得盡量避開。由於含糖飲料吸收更快、熱量更高,而酒精不僅高熱量,還會讓你在放鬆狀態下更容易吃過量。

2.運動最實在|有氧+重訓雙管齊下

幾乎所有運動都對內臟脂肪有幫助,關鍵就在於讓身體動起來、熱量消耗掉,就能減少脂肪堆積。

- 有氧運動(如:快走、跑步、騎腳踏車、爬山等)有助提升心肺功能、促進全身燃脂,是最經典的減脂方式。

- 重量訓練或阻力運動(如:啞鈴、伏地挺身、彈力帶訓練等)則能增加肌肉量,提高基礎代謝率,對消除內臟脂肪同樣有效。

- 針對腹部的局部訓練(如:仰臥起坐、呼拉圈、腰部體操等),也有助改善腰圍尺寸與核心穩定度。

3. 減壓也減脂|壓力越大,肚子可能越大!

當我們面對壓力時,身體會分泌「皮質醇」這種壓力荷爾蒙,會刺激食慾、促使脂肪儲存在內臟周圍,以便應對未來的不確定環境。這也是為什麼一忙起來,很多人就忍不住吃得油膩、吃得多,結果肚子也跟著「升級」。故越是忙碌,越要記得吃得健康、安排運動,才能避免壓力飆升、腰圍跟著失控!

✎生活小建議:

- 避免熬夜,養成早睡早起的規律作息

- 工作再忙也要適時進食,別等忙完才大吃特吃

- 試著用運動取代喝酒或暴食,更能有效釋放壓力,也幫助減脂

醫師教你消除內臟脂肪,飲食就要這樣控制!

你是否也曾困惑,明明體重沒變,但肚子怎麼就是瘦不下來呢?這時很多人第一個想到的可能是抽脂手術。但醫師提醒你:抽脂只能抽皮下脂肪,對內臟脂肪幾乎無效!

為什麼抽脂不能解決內臟脂肪?

內臟脂肪藏在腹腔深處,包圍著器官,無法像皮下脂肪那樣被抽出。即使勉強手術,風險極高也不建議執行。且抽脂40年來從未被證實能改善健康數值或降低疾病風險,因為它只處理表層脂肪,和真正影響代謝與慢性病風險的內臟脂肪無關。

體重控制與藥物治療,更能幫上忙!

針對內臟脂肪,醫師通常會建議從非手術治療著手,像是:

- 飲食控制:避開高糖、高油、高精緻的食物

- 規律運動:培養能持續的運動習慣,提升基礎代謝

- 必要時使用減重藥物,幫助控制體重,也能順勢減少內臟脂肪

這些方式不僅安全、也能同時改善血糖、血壓與血脂等代謝指標。

最新療法:熱磁減脂NEO,幫助難瘦肚的族群

這2年醫界也有新發展,可透過電磁波將腹部加熱至體內41°C 以上,啟動脂肪細胞的代謝機制。臨床證實,3個月內可減少約17% 的內臟脂肪,這項技術被稱為 「熱磁減脂NEO」,特別適合飲食運動努力很久、但肚子還是瘦不下來的族群,是非侵入式的安全新選擇。 相較於傳統的震動或雷射方式,經研究證實「加溫」能有效調節脂肪細胞的活性,有助於在短時間內達到局部減脂的效果,堪稱是目前最有效益的治療方法。

熱磁減脂NEO 三大優勢!

1. 同時減脂與增肌 Neo技術結合高強度聚焦電磁與熱能,可同時刺激肌肉收縮與溶解脂肪,達到「一機雙效」的塑形效果。

2. 非侵入性、安全無恢復期 無需手術或針劑注射,療程結束後可立即恢復日常生活,適合忙碌又想維持體態的人。

3. 針對頑固部位有效 特別適合腹部、大腿、手臂等難以透過運動改善的局部脂肪堆積區域,能更精準地雕塑線條。

吃對才能瘦,這些「NG食物」醫師最不推!

你可能覺得壓力大、加班累,就該犒賞自己一杯珍奶或來點宵夜,但這些習慣正是讓內臟脂肪默默堆積的元兇:

含糖飲料

油炸物(如:鹹酥雞)

果醬、巧克力吐司

炸薯條、洋芋片

精緻澱粉宵夜(如:泡麵、麵包)

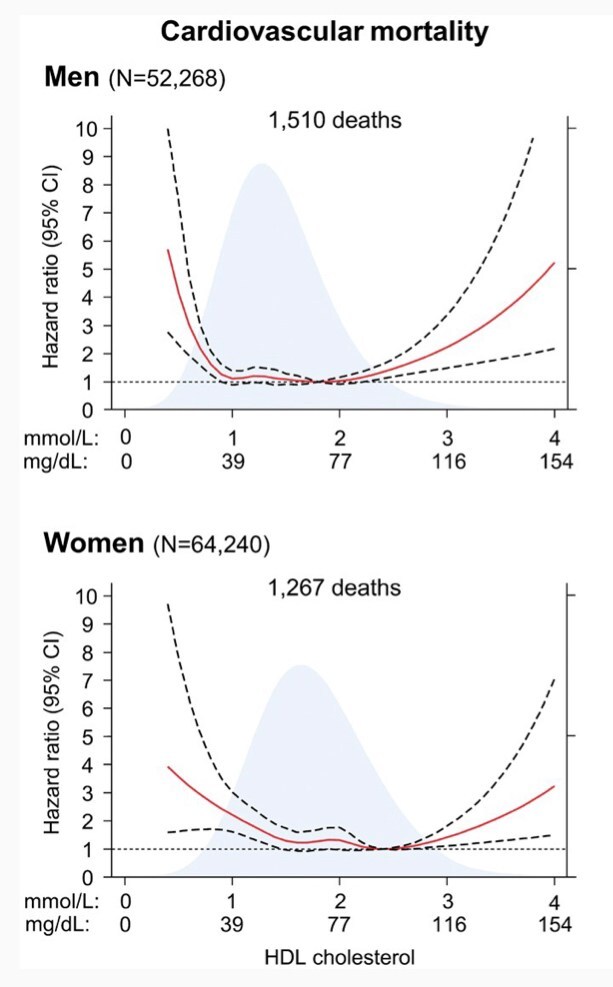

醫師提醒:「越加班,越要吃得健康!」少滑手機追劇、多出門快走半小時,這些小習慣不僅能守住腰圍,也能避免變成小腹婆或啤酒肚。美國心臟學會近年也強調,「腰圍」比「體重」更能預測心血管風險。別再只看體重計上的數字,從減少內臟脂肪做起,才能真正守住健康!

想有效消除內臟脂肪,靠節食或運動撐一兩天是不夠的,關鍵在於找出最適合自己的方式,持續調整、穩定執行。如果你對體脂控制、飲食規劃或非侵入式減脂療程有更多疑問,歡迎預約宇平診所諮詢,替你量身設定最佳的健康管理目標!

推薦文章

-

為什麼開那麼多藥給我吃

「吃藥會傷腎臟 -

高密度膽固醇HDL太多也不好? | 宇平診所

最近門診常常有病人問說: 「醫生,我的高密度脂蛋白膽固醇HDL(簡稱高密度膽固醇)那麼高,我是不是就不用吃藥了呢?」 因為高密度膽固醇HDL,可以幫忙把血管壁上的膽固醇清除掉,研究顯示對心血管疾病的發生有保護的效果,所以大家又把HDL稱之為「好的膽固醇」,認為努力運動、飲食調整、控制體重來 -

腹肌是一種美麗 更是一種健康唷

以前的我不懂,真的不懂,女孩子 -

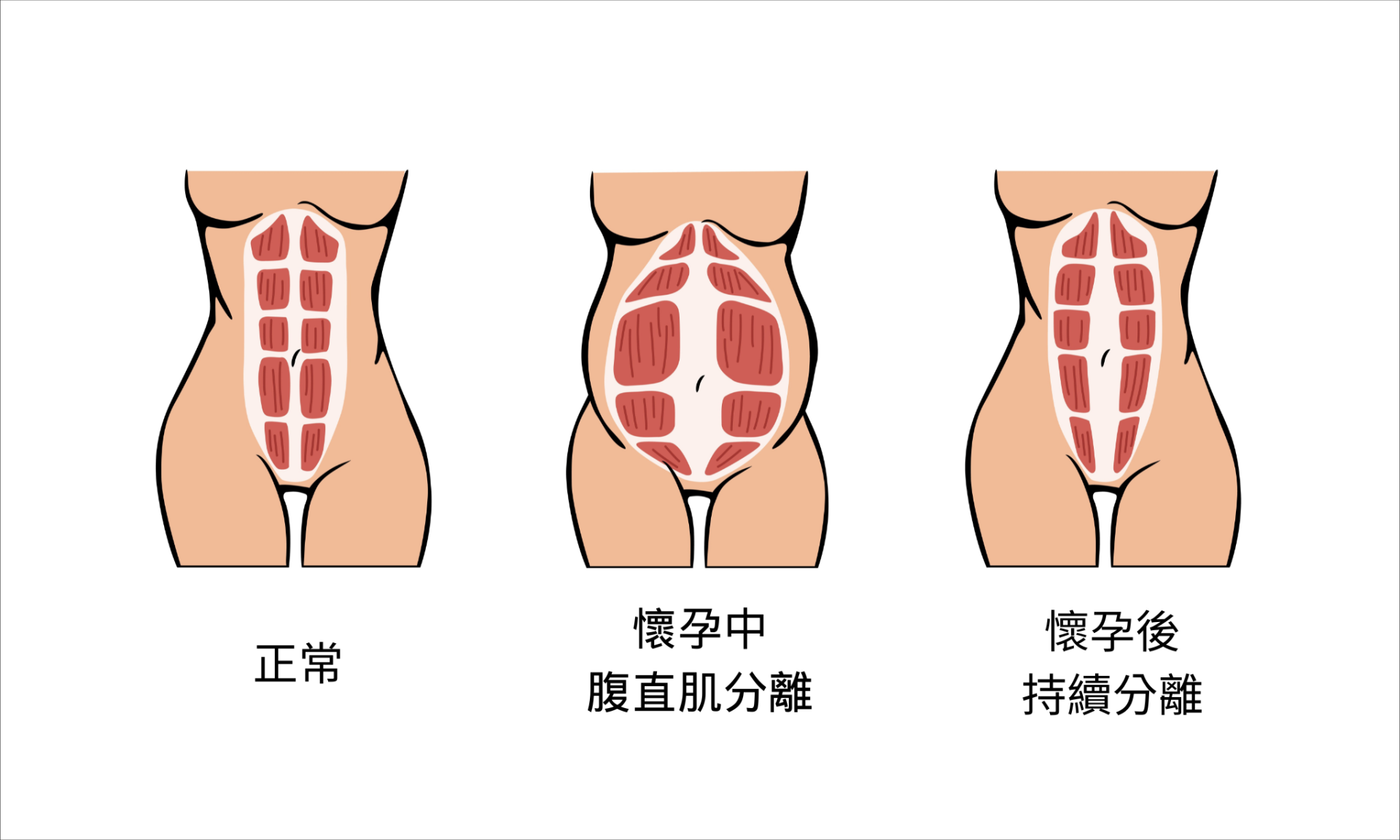

腹直肌分離症狀有哪些?2大專業修復方法,產後媽媽必看!

腹直肌分離症狀有哪些?2大專業修復方法,產後媽媽必看! 生完寶寶後,是否發現肚子怎麼瘦都瘦不回去?不僅穿衣服不合身,連彎腰、抱小孩都覺得使不上力?小心,這可能就是「腹直肌分離」在作怪!其實腹直肌分離是許多產後媽媽常見的問題,只是常被誤以為是單純腹部鬆弛,延誤了修復時機。如果你也曾疑惑「腹直肌分離症狀

門診時間

一

二

三

四

五

六

早 8:00-12:00

劉中平李幸容

劉中平

劉中平李幸容

劉中平李幸容

劉中平

劉中平

午 15:00-18:00

劉中平

劉中平李幸容

劉中平

劉中平

劉中平李幸容

休

晚 18:00-20:00

劉中平

劉中平李幸容

劉中平

劉中平

劉中平李幸容

休